1989年の創設以来、自然と共生する野菜作りの仲間を増やしてきました。高知県南国市で卸売業を営む高生連(こうせいれん)と、その産地を訪ねます。

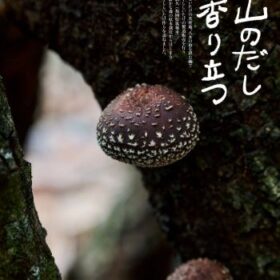

中村さんが作るアートフルなうまみ

春まだ浅い2月の終わり。あたたかなハウスの陽だまりで、丸花蜂が受粉に働き、奥にはトマトのための薪ストーブが夕方の出番を待っています。ここは高生連の生産者の一人、高知県佐川町でトマト農家を営む中村陽介さん(41歳)の畑です。

中村さんは、東京の美術大学を卒業したあと、芸術活動に勤しむ過程で農業に興味を持ち、20

代後半で帰郷してトマト農家をはじめました。

中村さんのトマトをいただいてみると、口の中で受け止めきれないほどあふれる果汁、甘み、酸味、その奥からうまみを引き立てるほのかな塩味が表れ、それぞれが溶け合いながら喉の奥へと消えていきます。

アートフルトマト。

まるで絵筆で色を重ねるように、奥行きのある味わいのトマトを、大地を守る会ではこう名付けてお届けしています。

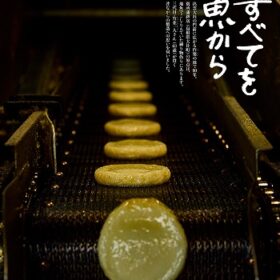

健全に育てる

「毎日一本一本、お世話しているので、トマトに元気がないと僕も元気がなくなります。だから健全に育てたい。その結果、おいしく実った果実を収穫させてもらっています」

おいしさは元気の表れだと中村さんは話します。健全に育つとはどういうことでしょう。

「今は何でも、甘い=おいしいといわれることが多い気がしますが、甘すぎるトマトはおいしいかっていうとまた別だと思うんです」

トマトは一般的に糖度8度以上になるとフルーツトマトと呼ばれますが、アートフルトマトは6〜7度。

「トマトを甘くする栽培で知られているのが水を減らす方法です。枯れるか枯れないか、ぎりぎりまで水をやらずに育てる。するとトマトは命の危機を感じて〝もう生きていけないかもしれない〞と、果実や種子に養分を託そうとするんです」

果実に養分が流れた結果、味が濃くなるといいます。

「僕も最初はそういう風にやっていたんですよ。でも、命の危機を感じるほど負荷をかけたトマトって何か元気がない。もっと生命力があふれているところに実った方が健全な感じがして、トマトに無理をさせない方法で育てるようになりました」

具体的には、たっぷり「過剰なくらいに」日差しを届けて光合成を促し、毎日余った栄養をコツコツと果実に蓄えるやり方だといいます。トマトを苦しめて甘みを増すのではなく、健やかに蓄積する方法です。

そんなトマトの元気を育む基盤となる土壌に入れるのは、自家栽培の米のもみ殻や、河原の葦、酒蔵の米ぬかなど。驚くことに、これらは皆、地元・佐川町産です。

「この場所にあるもので、この場所でしかできない味を目指しています。どこかよそから連れてきても、いきなり元気には働けないと思うんです。〝土着〞の有機物、微生物と一緒に元気なトマトを作っていきたい。そう思っています」

中村さんのトマト作りは、トマト思いの栽培でした。夏野菜のイメージがありますが、本来は高温多湿が苦手。「トマトは日本の夏が嫌でしょうね」と中村さんはやさしく笑います。こくのあるうまみなら旬は春。今、食べごろを迎えたところです。

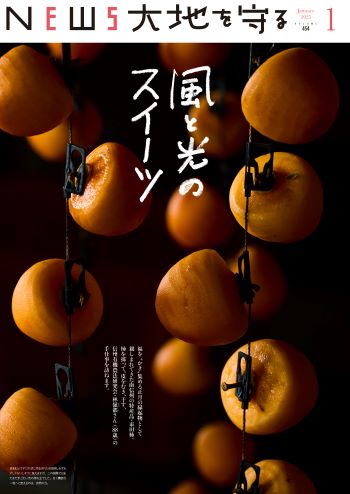

オーガニックの風を高知から

高生連の前身は、1977年に結成された『高知土と生命を守る会』。高度経済成長のさなか、高知市内で起こった重大な公害問題に触れ、「自然を壊さない生き方をしたい」と共同購入の任意団体を立ち上げるところからはじまりました。

1989年には共同購入会とは別に有限会社高生連を立ち上げ、農産品を中心に県外出荷を開始。今では、200軒以上の生産者の食材を取り扱うまでになりました。扱う品目の基準は、有機、オーガニック的ということ。

「有機やオーガニックと聞くと、どうしても有機JAS認証の基準に目が向けられますが、もっと広い意味での生き方や社会のありようだと私は考えています」。高生連の会長、松林直行さん(74歳)が話します。

「オーガニックの語源を辿ると〝つながり〞というところに行き着きます。有機農業の土作りというのは、土の中の生き物の〝つながり作り〞だと思います。こうした生命同士のバランスを正常に整えることがオーガニック。土の中でも地上でも、自然の営みに調和した世界を作れば、結果的に野菜なりお米なり、安全なものが生み出されるということだと思うんです」

安心・安全な食材は、目的ではなく結果。自然と共生する世界から、自ずと生まれる産物だと話します。

「高知からオーガニックの風を送りたい」と、創業から36年を迎えた高生連。松林会長は、数々のオーガニックマーケットや有機農業研究会の立ち上げ、高知県窪川町(現・四万十町)に計画されていた、窪川原子力発電所の建設反対運動の一つ、『生命のフェスティバル』の開催に参画するなど、高知発のオーガニックな社会作りを牽引してきた立役者でもあります。

「もの選びは、社会選び」

松林会長はいいます。

「たとえば、有機栽培の野菜を一つ手に取る。手に取る人が一人ずつ増えて、みんなの意識が少しずつ変わる。遠く感じるかもしれませんが、回り回って散布される農薬を減らすことにつながります。どういうものを手に取るかが、次の社会を作る。毎日の生活の中で、どういう社会にしたいかを考えて、ものを選んでいけたら良いと思います」

小さな一歩でも確かな前進です。のびやかな自然環境に恵まれた高知県から全国へ。食材のおいしさとともに、この思いが広がっていくことを願います。

COLUMN<虫を以って虫を制す?天敵農法のはなし>

「てんとう虫は従業員」。高生連で扱うピーマンには、そんなフレーズが記されています。これは、天敵昆虫(益虫)が害虫を食べて、人の代わりに働いてくれるという意味。高知県はこの天敵農法が盛んな先進地で、天敵導入面積率は、施設栽培のなすで99%、同ピーマン・ししとうで98%(※)。高生連でも多くの生産者が取り入れています。虫が虫を撃退することで、化学農薬に頼らずに害虫を抑えられるのです。

※出典:高知県環境農業推進課・主な事業実績(令和4年)

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2023022400281/file_contents/file_20233304101850_1.pdf

写真:寺澤太郎

大地を守る会の野菜はこちら

※該当商品の取り扱いが無い場合があります。